A abolição da escravidão foi um marco da igualdade racial no Brasil? É o que iremos analisar através da literatura de Lima Barreto

Por: Maiane Ferreira

Revisão: Marcelly Ferreira

No dia 13 de maio de 1888, o Brasil aboliu o trabalho escravo, tornando-se o último país das Américas a adotar tal feito. E com isso, nasce uma nova perspectiva de nação baseada em conceitos positivistas republicanos, como o “ordem e progresso”. Mas, o ideal de país do progresso estava bem distante para as pessoas negras do Brasil.

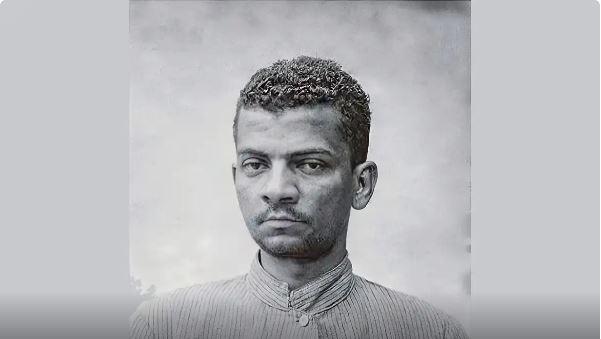

Nessa mesma data, sete anos antes da abolição, nascia Afonso Henriques de Lima Barreto. Jornalista, escritor, grande nome da literatura negra brasileira, conhecido por sua escrita militante, satírica e perspicaz, e foi através dos seus livros, crônicas e contos, que Lima teceu grandes críticas a elite da época, a grandes instituições, ao racismo. Ademais, Lima abordou questões sociais que a oligarquia literária se negava a dar atenção.

No trecho da crônica “Maio” de 1911, Lima narra como foi vivenciar o dia em que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea.

“Havia uma imensa multidão ansiosa, com o olhar preso às janelas do velho casarão. Afinal a lei foi assinada e, num segundo, todos aqueles milhares de pessoas o souberam.

A princesa veio à janela. Foi uma ovação: palmas, acenos com lenço, vivas… Fazia sol e o dia estava claro. Jamais, na minha vida, vi tanta alegria.”

Vivenciar esse episódio foi muito importante na percepção do autor sobre a sociedade brasileira, e como a nação se comportou após esse feito. Com isso, Lima teve uma experiência singular do que era ser um homem negro no Brasil pós-abolição.

Em entrevista ao portal Avera, o professor de literatura, Gabriel Chagas, autor do livro “Pérolas Negras na Periferia”, baseado na obra do autor, e que têm Lima como ponto central de suas teses de doutorado, afirma:

“É uma crônica que descreve o próprio aniversário de sete anos, é uma memória do aniversário, mas também uma memória do próprio país… Isso é muito interessante porque ele traz uma memória muito pueril, muito cândida, muito bonita da infância, mas pra trabalhar sobre um tema muito grave que é o fim da escravidão e, principalmente, a ineficácia do republica brasileira em assegurar direito para essa população que foi alforriada”.

Racismo Estrutural

Lima Barreto, foi interprete de um Brasil pós-abolição, que descreve com precisão as camadas do racismo estrutural através do livro “Recordações do escrivão Isaías Caminha”, uma história fictícia de um jovem negro que sai do interior de onde nasceu para tentar a vida no Rio de Janeiro. Isaías era inteligente e estudioso, mas durante a história, Lima nos faz perceber que isso não é o suficiente para uma pessoa negra.

No trecho:

“Tive fome e dirigi-me ao pequeno balcão onde havia café e bolos. Encontravam-se lá muitos passageiros. Servi-me e dei uma pequena nota a pagar. Como se demorassem em trazer-me o troco reclamei: “Oh! fez o caixeiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você?! Aqui não se rouba, fique sabendo!”. Ao mesmo tempo, a meu lado, um rapazola alourado reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação.”

Nesse momento, a diferença de tratamento do Isaías para um rapaz branco recai sobre o personagem de uma forma dolorosa. Nesta parte da história é como se Isaías descobrisse o que é ser negro no Brasil, um choque de realidade. E com isso, Isaías teria que lidar com a falta emprego, de cidadania, de moradia digna, seria marginalizado e afastado de qualquer prestígio social um dia almejado por ele.

Em outro momento da narração, Isaías eufórico vai atrás de uma oportunidade de emprego que tinha visto no jornal, mas sem nenhum motivo o empregador diz que ele não servia mesmo a recusa não sendo justificada.

“Naquela recusa do padeiro em me admitir, eu descobria uma espécie de sítio posto à minha vida. Sendo obrigado a trabalhar, o trabalho era-me recusado em nome de sentimentos injustificáveis… Imaginei as longas marchas que teria que fazer para arranjar qualquer coisa com que viver; as humilhações que teria que tragar; e, de novo.”.

Nesse trecho Lima, com muita sensibilidade, descreve os sentimentos de Isaías Caminha com a rejeição do padeiro.

Esse debate levantado por Lima no início do século passado é muito atual. Mais de cem anos depois, ainda estamos falando sobre reparações, e acesso à cidadania para as pessoas negras.

Nos seus contos, Lima também abordava as relações raciais do Brasil. No conto O moloque, Lima Barreto conta a história de Zeca, menino negro que no carnaval ganhou uma fantasia de diabo, e foi acusado de roubo pela própria mãe.

“Que é isso, Zeca? Onde você arranjou isso? —

Não… Mamãe… não… —

Você roubou meu filho?… Zeca, meu filho! Pobre, sim; mas ladrão, não! Ah! meu Deus!… Onde você arranjou isso, Zeca?”

Sobre esse conto, Gabriel Chagas comenta:

“O moleque é um conto maravilhoso… É uma discussão linda de racismo, muito interessante como Lima conta de maneira sensível, mas também de forma muito brutal. Esse conto se conecta à vida de Lima, porque ele foi acusado de roubo quando era criança.”

De forma pioneira, ela desnuda as fragilidades de um país republicano. Lima foi à frente do seu tempo nas discussões de raça no âmbito nacional e global, muitos dos seus escritos transparecem debates contemporâneos de combate ao racismo.

Embranquecimento e Elitização

Havia no Brasil republicano fortes influências do modo de vida europeu: as roupas, a forma de pensar, as cidades, e no início do século XX um grande movimento higienista foi iniciado com um único objetivo, tornar o Brasil um retrato de Paris, e por consequência embranquecer a população através.

Segundo o professor Gabriel Chagas, no Brasil existiam projetos migratórios para que não entrassem mais pessoas negras no Brasil.

“Havia uma ideia falaciosa da superioridade das raças, ou seja, o Brasil só seria um país grande, se ele fosse um país branco. O Lima Barreto de maneira muito inteligente percebeu que essa visão racista de progresso, era um grande pretexto para confinar essa população negra, ou seja, tentar manter vivas as estruturas de poder da escravidão”.

Lima percebeu que a branquitude um pacto para celebrar a cultura eurocentrada, e que o Estado brasileiro violava os corpos negros recém-libertos.

No livro “As Bruzundangas” Lima cria um país fictício e escreve de forma satírica sobre as elites e o funcionalismo público. Lima Barreto usa a sua literatura para atacar injustiças, preconceitos, calúnias e mazelas sociais existentes no seu tempo. Bem como, ao longo do livro notamos duras palavras destinadas a políticos, instituições, e a aristocracia vigente.

Nesse contexto, o Brasil passava por uma ideia de modernização, baseada nos moldes europeus, onde a ideia era transformar o Rio de Janeiro em uma caricatura de Paris, e para isso foi necessário marginalizar a população pobre que vivia no centro do Rio.

Gabriel Chagas, sobre isso afirma que Lima se mostrou contrário a tais medidas nos seus escritos. Lima escrevia sobre o subúrbio, as mazelas e sobre uma realidade que a elite literária do Brasil fingia não existir. Afirma:

“A Bruzundanga é uma coletânea de textos e sátiras à república, sobretudo às elites… O Lima era altamente crítico a esse modelo de cidade, que queria eliminar os pobres para erguer uma cidade burguesa, erguer uma cidade europeia no Rio de Janeiro… Lima Barreto vai falar do subúrbio, do racismo, dos considerados loucos, das mulheres negras…”.

Além disso, de forma pioneira, Lima promoveu o debate em torno da discussão de gênero do Brasil.

No seu Livro “Claro dos Anjos”, onde a personagem principal é uma jovem mulher, negra, moradora do subúrbio que se apaixona por um homem branco que a engana, e vai embora depois de engravidá-la.

Gabriel Chagas afirma que Lima traz esse debate sobre o feminismo negro:

“É uma coisa incrível, o Lima Barreto há mais de cem anos, escreve um livro falando, basicamente, sobre o feminismo negro, que é uma coisa que hoje esta super em alta… Ele escreve a história de uma menina negra, que engravida de um rapaz branco, é humilhada pela mãe desse rapaz branco, porque era inadmissível o filho casar com uma mulher negra, e o rapaz desaparece… Olha que história absolutamente contemporânea”.

Bem como, na crônica “A lei”, Lima traz uma forte reflexão a respeito do direito legal ao aborto, que hoje é tema central de pautas feministas como direito da mulher. Lima Barreto no final da crônica traz uma grande reflexão sobre o exercício da lei para as mulheres.

“Reflitamos agora, não é estúpida a lei que, para proteger uma vida provável, sacrifica duas?… De que vale a lei?”

Racismo Científico e Saúde Mental

“Esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar. Devido à pigmentação negra de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se fica dele, é que tudo é negro. O negro é a cor mais cortante, mas impressionante”.

Esse é um trecho do livro Cemitério dos Vivos, uma obra inacabada que Lima escreveu durante sua segunda internação no hospício. O escritor, que não tinha problemas psiquiátricos, e sim com alcoolismo, foi internado por duas vezes pelo seu irmão mais novo, logo após beber descontroladamente. Lima também precisou lidar com questões de saúde mental desde cedo, quando seu pai teve um surto psicótico.

Sobre a relação de Lima Barreto com questões de saúde mental, Gabriel Chagas acrescenta:

“O Lima Barreto, ele conviveu com drama da saúde mental dentro de casa, desde muito jovem, ele vinte e poucos anos, o país já havia sido aposentado por conta da saúde mental, e o pai trabalhava no hospital de alienados, não à toa que o livro mais importante, mais celebrado é “O triste fim de Policarpo Quaresma”, que é um sujeito que tenta transformar o tupi na língua oficial, e é tido como louco, e as passagens do Policarpo no hospício são impressionantes, e tocantes.”

Nesse hospital, ele foi diagnosticado com “estima de degeneração física”, que era um conceito racista que o condenava pela sua genética, assim como o diagnóstico de “mestiçagem”, onde dizia que pessoas negras eram mais propensas a determinados tipos de doenças, inclusive à loucura. Nesse contexto, o Brasil se apoiava em pseudociências para justificar o seu projeto de extinção da população negra.

Sobre isso, Gabriel Chagas conclui que Lima tinha uma visão sobre ciências e saúde mental à frente do tempo, ele não acreditava nos diagnósticos racistas dadas pela elite branca que dominava a medicina.

“O Lima tinha uma visão muito crítica da forma como o hospício era gerido, justamente porque estamos falando da época da eugenia, uma época muito violenta… Ele tem uma visão muito sofisticada, mas ao mesmo tempo em que ele reconhece a importância daquele espaço, ele critica a violência daquele espaço… Fala sobre o racismo que está ali impregnado naquela estrutura, fala sobre a eugenia, pseudociências e sobre diferenças de classe social.”

Além do Cemitério dos Vivos também escreveu Diário do hospício, onde escreveu as vivências de está internado naquele lugar. Lima possui uma visão ampla do hospício, e nesse diário relata sobre as diferenças de classe social que ali também existia que registrou na célebre frase:

“Aqui no Hospício, com suas divisões de classes, de vestuário, etc., eu só vejo um cemitério: uns estão de carneiro e outros de cova rasa.”

Percebemos que até mesmo no hospício, Lima enxergou divisões de classe, de raça e se propôs a falar delas.

Logo após a sua morte em 1922, Lima sofreu um forte movimento de esquecimento da sua obra, por trilhar um caminho ao contrário aos conceitos racistas, eugenistas da época. Por se opor a grandes instituições, e políticos, foi rejeitado pela Academia Brasileira de Letras. Contudo, sua genial escrita voltou a ser estudada quase no século seguinte. Lima não só foi literário sobre injustiças sociais, ele foi vítima do mesmo do racismo que atacava, e toda a sua vida foi a personificação da sua própria escrita.